CCF(the Congress for Cultural Freedom)とマイケル

CCFを通じてマイケルと知り合ったとRaymond Aronは述べているが、ではそのCCFとはどのような活動だったのか。どのような時代背景からCCFが生まれたのか。そしてマイケルはCCFでどのような役割を果たしたのか。

ブダペスト工科経済大学には、マイケルの業績をたたえ、

Michael Polanyi Liberal Philosophical Association

http://

という活動をする団体があり、

POLANYIANA

という年報を出しています。

そうそうたる面子が寄稿してますが、2006年にPeter Colemanが書いた小論を翻訳しました。それはCCFとマイケルの関わりをコンパクトに手際よくまとめたものです。彼はオーストラリア出身のジャーナリストで、冷戦時の知識人の活動に詳しい。

原文はこちら。

http://

では、どうぞ。

Raymond Aron and Michael Polanyi

- 作者: レーモンアロン,Raymond Aron,三保元

- 出版社/メーカー: みすず書房

- 発売日: 1999/02

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

二度の大戦をはさんで混迷するヨーロッパの知的・政治的動向を、ジャーナリストとして、あるいは社会学者・政治哲学者として、パリから発信・証言し続けたRaymond Aron。

彼は、The Congress for Cultural freedom を通じてマイケルと親交を深めていった。

いま、活動家時代のことで思い出すのは「文化の自由のための会議」のことだ。・・・会議を通じて知り合った傑出した知識人の中で、私が最も尊敬し、また愛着を感じる人物はマイケル・ポランニーだ。”硬派”の理科系出身、それもノーベル賞を受けるはずの物理化学者だったが、ある日突然転向を決意し、大学に担当の講座の変更を申請して哲学者になった、というきわめて珍しい経歴の持ち主だった。知識より英知を、新知識を蓄積するより、人間は自分を知らなければならない、とポランニーは経済と科学的研究の自由についての著作を発表した。とくに『個人的知識』 は力作だが、かぎられた範囲で評価されてはいるものの、おおかたは無視されてしまっている。哲学あるいは宗教的結論を言外に含むポランニーの認識論は、論理実証主義や分析哲学が中心であった当時の英米系のどの学派からみても埒外だった。ポランニーにおける実在の位相表象、その反還元主義、真理を受け入れるにあたって想定される個人レベルでの誓約に彼が与えていた意味は、その著作の行間に信仰に至る道を読み取らせるものだった。その信仰とは霊、おそらく精霊へのそれだった。アイザイア・バーリンがポランニーのたどった道程について、皮肉な指摘をするのを聞いたことがある。ハンガリーの連中は妙だ、たとえばポランニー、偉大な学者だというのにノーベル賞を捨てて、平凡な哲学書を書いている、とバーリンは言った。だが仮にポランニーの哲学が平凡だとして---このことについては証明する必要があるが---、このような判断は、個としての人間という重要な側面を見落としている。

マイケル・ポランニーは、科学的な研究を放棄して、真の自己完成と他者への奉仕を目指した。学者の自由だけではなく。市井の一市民の自由をも擁護することが彼にとってもまたすべての人間にとっても、早晩、誰かが成し遂げる科学的な発見より重要だったのだ。ポランニーにとっての自己完成は、化学者あるいは哲学者として認められることではなく、自己の良心、内心の声に認められることであった。それがポランニーとともに過ごすときを安らかでまた豊かなものにしていた。それは私たちがまさに彼のうちにある魂を感じとれたからだった。彼が優しくこまやかな心遣いをみせたことは、いうまでもない。しかしこうしたことはなにもポランニーに限らず優れた人物なら誰でもそうだ。ポランニーはそれ以上の何かがあった。ただ他人に対して優しいというのではなく、目の前にいる一人の人に対してだけ優しくしている、つまりそうされた相手が彼に全人的な個として認められていると感じさせたのだ。私たちは話し合う機会が比較的多く、二人の間に友情が生まれた、と私は思っている。ポランニーの七十歳の記念論文集に、私は「マックス・ウェーバーとマイケル・ポランニー」と題する一文を寄稿した。喜んでくれたのだと思う。礼状をもらったのを今でも大切に持っている。最後に会ったのは私がオックスフォード大学の名誉博士号を授与されたときだ。授与式で私は雑な講演をした(とくに原稿も書かず、英語で講演した)。ポランニーに劣らず知的で優しい夫人は講演を褒めてくれた。だがマイケルは夫人に同調しなかった。彼の誠実さからすれば妥協は許されなかった。それが友人であればなおさらだった。彼は、世界が発見することができないまでも、求めなければならないことについて語った。彼は、それは神だと言ったと思う。私の知る限りでは、ポランニーは一度もこの言葉を書いてはいない。

アーロンが触れているマイケルの70歳記念論文集はこちら。

夏だな、っと。

- 作者: 大塚明郎,慶伊富長,広田鋼蔵,栗本慎一郎,児玉信次郎

- 出版社/メーカー: 青玄社

- 発売日: 1987/10

- メディア: 単行本

- クリック: 2回

- この商品を含むブログを見る

言語は、 そこに暗黙知が働くから有効なコミュニケーションの手段たりうるのだが、そのことは言語の構成それ自体を検討することからは明らかにされえない。これは、実は、言語学者自体にとってはかなりショッキングな指摘ということにならざるをえない。

(言語によるコミュニケーションは)現実には極めて困難な過程なのであって、ポランニーの言語論上の指摘が別の角度において結果として含意したものは、人間間のコミュニケーションが高度の暗黙的な人格的参加に基づく詳記不能な過程である、ということだったのでもあった。

と栗本先生もマイケルもいう。原理的には理解できるが、そのまま自らの議論として先に進めるわけにもいかない。あらゆるものは全て個別で具体的に。言語学の意味論と語用論の知見を自分で理解することで、非決定の境界領域がより明確になるはずだ。

- 作者: アラン・クルーズ,片岡宏仁

- 出版社/メーカー: 東京電機大学出版局

- 発売日: 2012/12/10

- メディア: 単行本

- クリック: 36回

- この商品を含むブログ (6件) を見る

怠慢で読み進めれてない。

<(_ _)> optical_frog先生。

33年という時(とき)

- 作者: 栗本慎一郎

- 出版社/メーカー: 青土社

- 発売日: 1980/12

- メディア: ?

- クリック: 1回

- この商品を含むブログ (1件) を見る

1980年のあとがき

人が物を書いたり、本を出したりするのはいったいなぜなのだろう。それは、自分の書いたものを通じて、顔も知らないどこかの読み手とコミュニケートできると信じるからであるし、その読み手を通じて社会とコミュニケートできると思うからなのであろう。難解だが、孤絶したといわれる思想家にしても、次々に著書を上梓しようとするについては、読者と交信できると確信しているのでなければならない。・・・だからすべての他者がそのコミュニケートを拒絶すれば、彼や彼女は平然として田舎教師や娼婦で限られた生を終るのである。・・・やはりこの書は私にとって大切な書であるから、希望としてはささやかにでも売れて欲しい。・・・だから、この本で私の考えに少しでも共鳴してくれる人がいたら、是非友人に推薦してくれと照れずに希望するものだし、サインでもなんでもしようと思うものだ。真面目な質問にはどなたであれ、直接筆をとってお答えしよう。

↓

↓ 33年後

↓

栗本慎一郎の全世界史 ~経済人類学が導いた生命論としての歴史~

- 作者: 栗本慎一郎

- 出版社/メーカー: 技術評論社

- 発売日: 2013/04/13

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- クリック: 2回

- この商品を含むブログ (20件) を見る

2013年のあとがき

・・・通説と違う歴史の個別論についてはいちいち通説への批判や否定のための論証は本書では提出していない。・・・大体、歴史学界の知的現状を見るに、頭から否定してやろうと構えている悪意の者どもには正しい証明を出してもわざと否定したり無視したりするだけだからである。・・・こんな連中やその子分といった連中に貴重な紙幅を割いてくどい説明をすることは、本書が基本的にめざしている経済人類学から見た全歴史像を初めて一気通貫的に示すという役割の邪魔になるだけだ。・・・丁寧な論証とやらを本書で出す必要などない。時間と紙の無駄である。・・・本書ではいちいち説得のための説明などしていない。・・・必要なら自分で調べたまえ。調べもせずにただ疑問に思うような人はただ読むのをやめなさい。・・・知性の低い者に、あえて説得の時間や紙幅を割くのは全く意味がない。・・・こういう頭と性格が目いっぱいに低劣な連中との議論など無意味である。・・・というわけだから、経済人類学の後進にチラとでもなろうと思わない者には一行たりとも読んでもらわなくてよいのが本書である。・・・そういう意味で、この本のタイトルを「人の目につきやすいものに」という出版社とはあまり共感できなくて少し論争した。ふと目についたから読んでみたという読者には本書は向いていない。・・・夢の先は墓場で見続けることにしよう。本書について人と語りたくば、半村良さんやフランシーヌさん、そして坂口安吾さんと語ろう。

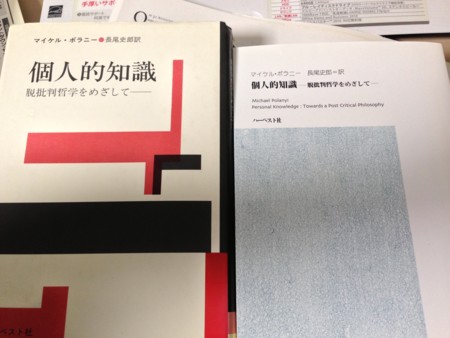

2つのP.K.

左が今まで読んでたもの。右が今回購入したもの。

amazonで見て「表紙違うなぁ、何か追補増補修正が入っているのかなぁ。」とずーーっと気になってました。

- 作者: マイケル・ポラニー,長尾史郎

- 出版社/メーカー: 地方・小出版流通センター

- 発売日: 1985/12

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 4回

- この商品を含むブログ (3件) を見る

で、今日、買いました。

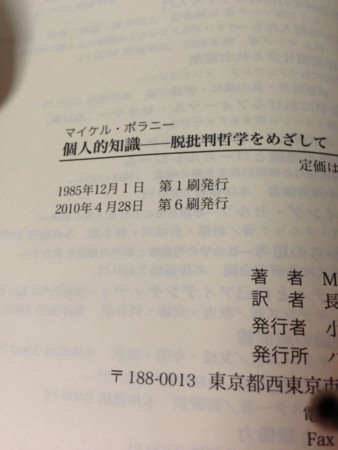

6刷でした(既存の手持ちは1刷)。

結論。

まっっったく変更なし。1文1語たりとも追加なし。ページ数も完全一致。

表紙がハードカバーからソフトカバーになり、ややコンパクトになっただけ(読みやすくなったけど)。中身のページは大きさも変わらず。

増刷はありがたいけれど、もう少し手を加えてもいいんじゃないかな、ハーベストさん。

15年経過して変更なしかぁ。。。

この辺が追補されてるかも、と、期待した私がバカでした。版が変わらないとそれはないのか。。。

1988年 年末 -説得-

- 作者: 大泉実成

- 出版社/メーカー: 現代書館

- 発売日: 1988/11

- メディア: 単行本

- 購入: 3人 クリック: 97回

- この商品を含むブログ (6件) を見る

第11回講談社ノンフィクション賞受賞作。

出版は1988年11月。このころ私は、明治大学の法社会学講義Ⅱ(2部)をモグリで受講していた。浅羽通明の『ニセ学生マニュアル』が丁度9月に出版されていた。4月には『パンツを捨てるサル』が出て生命進化の深淵に触れ(た気がして)興奮し、6月に出版された『意味と生命』で更に感銘を受け、どうしても栗本先生の生声授業が聞きたかったのだ。

年末近い授業だったと思う。手元のノートを見ると、1988年12月17日(土)15:00-18:00の補講だ。沈黙交易を枕に、月刊宝石に寄せた「竹下語の大研究 -言語明瞭・意味不明-」の話に脱線し、この路線ならもう一本「長嶋語の大研究 -中学英語の安物アンチョコ翻訳文-」が書ける、なんて話をしていた。

沈黙交易はあったのか、なかったのか。経済人類学は具体例でその実在を主張しているが、過去の人類学は「なかった」「観察されていない」としている。ないとするならば、否定的な証拠を「向こう」が出すべきだ。

栗本先生は講義を続ける。

過去・歴史上の出来事の有り・無しを説明するには、訓練された専門家の判断が不可欠だ。E.リーチも言っているじゃないか。「ちょうちょう蒐めをしてはならない」と。これは、現代のノンフィクション・ルポルタージュについても同じだ。事実とは?認識とは?

先日出版された『説得』という本を知っているか?エホバの証人事件、輸血拒否で少年が死亡した事件について、自らエホバの証人の集団に入っていって、学問的にも見事なフィールドワークを為した本だ。講談社のノンフィクション賞もとった。書いたのは中央大の院生ということだが、この大泉くんは中央大になどいないで明治大の私のゼミに入って研究したほうがイイ!

今回amazon古書で買って読んだが17年前の内容であるが全く古くない。面白い。特に「第11章 説得」の緊迫感は見事だ。トラックの交差点左折に巻き込まれ、両足がグチャグチャになった小学校五年生の男の子が聖マリアンナ医科大学病院に救急搬送される。名称からわかるように、この病院は設立そのものがキリスト教の実践だ。普通なら両親とすぐには連絡が取れないためそのまま輸血を行うところだが、男の子がカブっていた帽子に自宅の電話番号が書いてあったため、すぐに両親と連絡が取れ、病院に駆けつける。

受付の事務員は自分の耳を疑った。センターに入ってくるなりその男は、「まだ輸血してないでしょうね」と言ったのだった。

救急救命センターの当直責任医は、駆けつけた両親に伝えた。同意書が、必要なのだ。

「すぐに手術をします。かなりの複雑骨折ですが、つながるところはできるだけつなげていきます。緊急の状態ですから、輸血をして、容態が安定してから手術になります。」

「あ、ちょっと待って下さい。輸血はどうしてもしなければいけないんですか?・・・して欲しくないんですけど。」「・・・なんとかして手術してください。ただ、輸血はしてほしくないんです。」

医学的な輸血の必要性を説いていた麻酔科医は、子供に会わせて親の心に訴えることを試みる。時間が、ない。父親は息子に声をかける。

「だいじょうぶか。」「うん」「お父さんがついてるからな。しっかりしろよ。」

「こんな元気な子が、だんだん悪くなっていって、取り返しのつかないことになってしまいますよ。」

「先生、手術でも何でも、とにかくこの子を助けて下さい。なんとかして・・・」

「それじゃぁ、輸血しましょう。」

「・・・いや、輸血・・・は」

それでも親かよ、という声が研修医の間から飛んだ。

センターに運ばれて既に1時間が経過しようとしていた。血圧は80まで下がり、唇のチアノーゼは増し、まぶたからは赤味が失せていた。搬送された時点で医師は「輸血すれば問題なく助かる。入院60日」と判断していたのに。

副センター長は父親がその振動で震えるぐらいの大声で説得にかかった。

「あんたこの子を助けたくないのか。よし、もうこの子はこっちに全部預けろ。こっちが全責任をもつ。あんたは黙ってろ。」

医師は子供の傷口のガーゼを1枚1枚剥がしていった。足はトラックに押し潰されて裂け、肉がめくれ上がっていた。父親の体は硬直した。

「三分・・・時間を下さい。妻と相談してきます。」

・・・

「とにかく輸血は受けられません。私には信念があるんです。これは神の命令なんです。聖書が禁じているんです。」

「こどもが死んでしまうんだよ。」

「・・・たとえ死んでも、楽園で復活があります。」

本書を読むと、この「復活」について、エホバの信仰のあり方と日常について理解が深まる。

お薦め。

------------------

大泉さんは現在、ライターとして特にその関心を主に「おたく」に移しているようだ。

ホモ・サピエンス

- 作者: 栗本慎一郎

- 出版社/メーカー: 現代書館

- 発売日: 2005/04

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 12回

- この商品を含むブログ (24件) を見る

本書で栗本先生は人類の起源の説明としてエレイン・モーガンのアクア説を展開したと世間では考えられているし表面上そう読める所も多いが、本筋のネタ本は違う。『意味と生命』のメルロ=ポンティ編でも「知覚の現象学」ばかりを引いておいて本文は「行動の構造」からチラぱくりしているのと同様に、本書でも、引用されているものとは異なるネタ本がある。それがこれ。

- 作者: 島泰三

- 出版社/メーカー: 木楽舎

- 発売日: 2004/09

- メディア: 単行本

- 購入: 3人 クリック: 21回

- この商品を含むブログ (7件) を見る

本書で島はアクア説(というか適者生存の自然選択)をタコ殴りのフルボッコし、非常に説得的にヒトの起源を説明している。そして最後255ページからは「パンツをはいたサル」といった趣だ。栗本先生がアクア説における汗腺の意味をぼやかしているのは、島の本書での批判を踏まえてのこと。そして本筋は「不適者が生き残る」ということなのだ。

- 作者: 池田清彦

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 2011/03

- メディア: 単行本

- 購入: 2人 クリック: 22回

- この商品を含むブログ (6件) を見る

この2書に、池田の「エピジェネティカルな形態形成システムの変化」というマイケルも指摘していた大進化の機構が加わると、全体のストーリーがどう展開可能なのか。少し整理しておこう。

(1)1千万年以上前:ラマピテクス:4足歩行、毛皮有り

アジアやアフリカの森林地帯で生活

(2)670万年前:ラマピテクス

アファール地峡のダナキル地塁が孤立化

(3)500万年前:アウストラロピテクス:二足歩行、毛皮有り

ダナキル含むアフリカ一帯、主食は骨髄、「口と手連合仮説」により二足歩行化。

遺伝子に突然変異は無く、エピジェネティカルな獲得形質(二足歩行)が遺伝的同化を達成

(4)240万年前:ホモ・ハビリス:二足歩行、毛皮有り、石器使用

孤立し隔離されたダナキルで急速な進化、脱ダナキル

(5)190万年前:ホモ・エレクトゥス:二足歩行、毛皮有り、石器使用

孤立し隔離されたダナキルで急速な進化、脱ダナキル

(6)32万年前:ネアンデルタール:二足歩行、毛皮有り、石器使用

(3)の子孫、ヨーロッパほぼ全域と中東

(7)20~10万年前:ホモ・サピエンス:二足歩行、毛皮無(はだか)

孤立し隔離されたダナキルで急速な進化

遺伝子に突然変異は無く、外胚葉の発生プロセスがエピジェネティカルに変化

外胚葉=1)皮膚・2)汗腺・3)口腔喉頭・4)脳だが、それぞれ1)毛無し・2)アポクリン腺の極端な減少・3)言語発話の物理的構造成立・4)脳機能の拡大(高度な学習能力、心的器官の形成)という変化を引き起こし、その生存上の不利を強引にカバーする必要があった。

はだかに対応して、火・衣類・家を発明

言語の発明、社会的行動、洞察と予見に基づく行動、過度な攻撃性

過剰の蕩尽による快感原則、結果としての拡大成長路線

(7)の現生人類にいたるまで、火も使えないし毛皮はあるし家も(必要)ない。パンツをはいてまだたった10万年なのだから驚きだ。また、(7)の急速な進化はネオ・ダーウィニズムが言うところの適者生存と自然選択ではない。身体の欠損を補うべく発現された暗黙知の力による創発だ(と言ってしまって良いだろう)。3)の口腔咽頭の変化などは、気管に異物が入って窒息死してしまうような、生存に関わる欠損だ。しかしこの欠損は「言語発話」には適していたのだ。4)と緊密に連動して現生人類は言語体系を構築し、密なコミュニケーションを可能としたのだった。

能動的な適応。必死の跳躍。コミットメント。

古人類学については、島が「教科書的に使っている」と書いているクラインの次の書籍を読むべきなのだろうな。

The Human Career: Human Biological and Cultural Origins

- 作者: Richard G. Klein

- 出版社/メーカー: Univ of Chicago Pr (Tx)

- 発売日: 2009/06

- メディア: ハードカバー

- この商品を含むブログを見る